Voglio dirvi che il concetto della leadership gentile è sostenibile nelle organizzazioni complesse.

Trovo stucchevole e poco proficuo come questo è stato divulgato fino ad ora.

Qual è lo scopo di accompagnare i manager da una leadership agita con un approccio competitivo ad una leadership nuova con un approccio sistemico di co-creazione verso una leadership gentile?

Proviamo quindi ad approfondire e comprendere insieme.

Che legame sussiste tra gratitudine e gentilezza?

Questo quesito mi ricorda un vecchio paradosso: “E’ nato prima l’uovo o la gallina?”

Sono questioni complesse che non possiamo sdoganare in un ragionamento lineare.

Sono qualità innate, hanno a che fare con le nostre relazioni e ci aiutano a costruire relazioni positive che sono essenziali per la sopravvivenza e il nostro benessere nella vita.

Ci spingono a concentrarci sugli aspetti positivi della vita piuttosto che su quelli negativi.

Ciò che è negativo impatta in noi maggiormente rispetto a quello che è positivo.

Il pensiero negativo, la psicologia lo dimostra, necessita di molto tempo per essere elaborato e per questo si appiccica addosso, si infiltra dentro di noi.

I pensieri positivi sono momentanei, fugaci, ossia tendono a svanire velocemente. Se vogliamo vivere con maggior benessere, dobbiamo lavorare duramente per cercare di “trattenerli” – accogliere il positivo e viverlo nell’istante in cui si manifesta.

In questi anni la ricerca sta approfondendo gli studi scientifici in questa direzione – Barbara Erickson, psicologia positiva, ricerca sulle emozioni positive – per svelare gli effetti diversi sulle diverse persone della gratitudine, partendo dal supposto dimostrato scientificamente che quando aumenta la gratitudine aumenta il livello di benessere.

E’ così facile lavorare sulla gratitudine?

E’ stato dimostrato che servono due settimane di diario in cui si segna la gratitudine per migliorare il benessere.

Si sviluppa un maggiore senso di connessione con gli altri – “vi ricordo che la gratitudine ha a che fare con la relazione – si riduce l’invidia, la gelosia situazionale (paragonarsi con chi sta meglio di noi). Concentrandoci su ciò che abbiamo, in termini di cosa stiamo vivendo, possiamo ridurre questi sentimenti di invidia” – Suzy Green, The Positive Istitute.

L’esperimento è stato condotto su due gruppi. Ad uno è stato chiesto di tenere il diario giornaliero, l’altro una volta alla settimana. Alla fine dello studio, tutti avevano migliorato il benessere ma soprattutto quello che lo teneva una volta alla settimana.

Gli interventi sulla gratitudine migliorano il benessere. Lavorare sulla gratitudine tutti i giorni però rischia di far percepire questo come un’altra cosa da fare, riducendola a semplice compito da svolgere.

Lavorare realmente sulla gratitudine personale comporta fermarsi e riconoscere quello che sta succedendo. E’ un fatto molto più profondo.

Lo studio ha portato a certificare che se si tiene un diario della gratitudine il 25% delle persone diventa più felice, la nostra pressione sistolica viene ridotta del 10% e anche il nostro aumento di grassi viene ridotto del 20%.

Ci sono solo effetti positivi nel praticare gratitudine?

A volte quando le persone iniziano a coinvolgersi in interventi di gratitudine, soprattutto se si è ricevuto qualche cosa, si sperimenta un senso di essere indebitati, si ha bisogno di ripagare quello che si è ricevuto, fino ad arrivare a provare un sentimento di vergogna, perché si sente di non meritare ciò che si è ricevuto.

Seppur l’effetto che emerge con evidente certezza è che quando aumenta la gratitudine aumenta il livello di benessere, la psicologia è ancora alle prese nel comprenderne scientificamente gli effetti diversi sulle diverse persone.

Tornando alla gentilezza, potremmo dire che è strettamente connessa in modo circolare con la gratitudine e se volessimo spingerci oltre, potremmo dire che è l’atto con cui comunico la mia gratitudine alla persona alla situazione, all’esperienza vissuta ma anche a se stessi, a quello che si è ottenuto e/o ricevuto dal mondo.

In questa prospettiva la gentilezza assume un senso ed uno scopo profondo verso un cambiamento reale, fuori dalle mode, dove si sgretola quell’assioma che dice: “gentilezza = debolezza e arroganza= potenza”.

Coinvolgere i manager in viaggi di cambiamento verso una leadership gentile per questo ha significato ed utilità concreta.

Con questa attitudine nuova di gratitudine e gentilezza i manager saranno dei “buoni” manager soprattutto perché:

L’incapacità di riconoscere i nuovi “desideri” delle persone e il mancato feedback da parte delle aziende non è forse uno dei motivi per cui le aziende stanno pagando a caro prezzo la “great resignation”?

Un manager pieno di gratitudine e gentilezza non rischia quello scollamento tutt’al più lo riduce.

Non è forse questo concetto di “in proprietà” che dificilmente abilita le persone ad essere autonome, auto – imprenditoriali e coraggiose?

Un manager pieno di gratitudine e gentilezza non vive le persone come oggetti funzionali al risultato.

La paura di non essere apprezzati come persone (paura del rifiuto), la paura di non essere visti come persone intelligenti (paura della vulnerabilità) insieme alla paura di non essere visti come portatori di risultati (paura di fallire) non è forse l’insieme delle paure più profonde che impediscono la percezione dell’utilità del feedback come dono?

Un manager pieno di gratitudine e gentilezza abbraccia tutte le proprie personalità anche quelle rinnegate (concetto di ombra), anche quelle che non vorrebbe vedere, accoglie il nemico – la qualità di cui si vergogna -come alleato e a maggior ragione apprende come accogliere le apparenti contraddizioni dell’altro.

Un manager pieno di gratitudine e gentilezza con passo svelto rimodella consapevolmente e volontariamente la struttura organizzativa, ridefinendo cultura e valori, portando l’organizzazione complessa a diventare comunità organizzativa.

Ho avuto un anno intenso, pieno di soddisfazioni e ho ancora le energie per approfondire temi meno “suggestivi” e più “critici”.

E’ evidente che le organizzazioni stiano attraversando una #crisi d’identità.

Tante sono le sollecitazioni da parte delle persone che le abitano, poche le risposte chiare che le aziende riescono a dare. I temi centrali rispetto a cui il dialogo e la comprensione reciproca appare ancora da costruire sono:

Un concetto che è chiaro alle persone ma su cui le organizzazioni faticano a dialogare, mosse dalla paura di perdere il controllo.

Le persone desiderano acquisire più competenze trasversali ma non decontestualizzate dalla riflessione di chi siamo, chi stiamo diventando, ossia come esprimere noi stessi in ogni situazione.

Le aziende sono strutturate su una formazione focalizzata – upskilling e/o reskilling – a colmare i gap di competenze. Non sono ancora sufficientemente allertate per offrire un apprendimento orizzontale, mosso più dai bisogni e/o interessi della persona, in una dimensione più emotiva che razionale, più relazionale, nel confronto con gli altri.

Le persone invece sono curiose ed assetate di sperimentare nuove modalità operative, organizzative e relazionali, per accelerare l’acquisizione di diverse prospettive con cui osservare, agire e sperimentare. E le aziende nella maggior parte dei casi latitano e/o raffreddano gli animi.

Non c’è una definizione universale, seppur tutte convergono rispetto a tre elementi, come afferma William A. Kahn, uno dei pionieri del concetto di engagement – self -:

John Smythe descrive l’employee engagement come: “la misura in cui le persone sono coinvolte in prima persona nel successo dell’azienda”.

Con altre parole è come parlare di:

Osservo qualcosa d’altro in questi tempi incerti, un numero sempre più crescente di persone che, durante la loro attività lavorativa, si ritirano fisicamente, emotivamente o cognitivamente.

Il legame tra la crisi d’identità delle organizzazioni e la distanza che le persone mettono tra sé e quel che fanno (il proprio ruolo) è evidente e non solo a causa di alcuni degli scollamenti sopra citati.

Appare rilevante ed urgente recuperare storie personali e organizzative, per far emergere valori manageriali dispersi, per migliorare l’esperienza di lavoro delle persone.

Vi è un legame tra migliorare l’esperienza di lavoro delle persone e il miglioramento dei risultati dell’azienda.

Perché?

Le organizzazioni che riescono a tradurre le dichiarazioni sui valori in azioni e comportamenti concreti sanno raccontare una storia coerente.

L’organizzazione che dialoga con le proprie risorse interne, che ascolta e dà spazio di espressività alle diverse preferenze ricorre ad un inquadramento più ampio, quello del condiviso, valorizzando la complessità e non un inevitabile appiattimento dei contenuti. Entra in contatto emotivo con i bisogni e i desideri personali delle persone, ri-ottiene una miglior comunanza, attiva energia, crea un legame tra le singole persone e l’azienda.

Le persone si sentono coinvolte e vogliono supportare l’organizzazione per far sì che la strategia abbia successo.

L’attenzione delle persone si focalizza sulle priorità essenziali di risultato.

Si crea un ambiente di lavoro positivo, la #sicurezzapsicologica viene diffusa.

Ci si diverte, lavorando e le persone si sentono libere di esprimersi e proporre iniziative per il miglioramento e/o cambiamento.

Un ambiente organizzativo congeniale favorisce l’integrazione di un #nuovo mindset:

Così facendo crescono le persone, insieme all’azienda.

Tante sono le curiosità verso la Hr Digital Trasfomation.

Ho compreso però un aspetto: cosa non vorrei che accadesse.

Mi stupisce affrontare una riflessione dalla prospettiva della negazione. Non è nel mio stile. Potrebbe essere una resistenza inconsapevole?

Schiarisco le idee a me, in vostra compagnia, attraverso due mie riflessioni.

Osservo, sempre più, una tendenza nei processi di recruiting nell’investire in appositi software (Applicant Tracking System (ATS)) per gestire elevati volumi di dati, i CV che arrivano a valanghe, in poco tempo. Il software analizza elettronicamente il Curriculum Vitae, classificando le richieste ricevute, e definendo la probabilità che venga selezionato.

Questo comporta a mio avviso che il candidato adatti in modo stringente il proprio CV alla richiesta, standardizzandolo, seguendo parole chiave, una corrispondenza tra CV e profilo linkedIn e prestando particolare attenzione all’ortografia e alla formattazione, per governare il rischio di essere “scartat*”.

E cosa c’è di male, in un processo così accurato di elaborazione del proprio CV?

Se escludiamo il senso e il significato del processo di preparazione alla selezione per ciascun* a favore dell’efficacia e del risparmio di energie e tempo per le parti coinvolte, il cerchio si potrebbe chiudere a favore di un utilizzo massimo degli applicativi software.

Come potrebbe trasformarsi la prospettiva se fossimo capaci di introdurre anche la variabile: cosa motiva il candidato al cambiamento?

Passo ad un’altra riflessione. Ieri sera in linkedIn leggevo un articolo di una grande e nota azienda italiana che ha investito in un applicativo che segue un approccio bottom up per mappare le competenze tecniche di un team di 45 persone nel dipartimento R&D, in una fase di trasformazione organizzativa, per permettere di favorire la gestione e la condivisione della conoscenza e delle competenze tecniche in un’ottica di crescita e miglioramento continui.

Non entro nel merito, ovvero tralascio come questo applicativo possa garantire un approccio bottom up.

Anche in questo caso come potrebbe trasformarsi la prospettiva se fossimo capaci di introdurre anche la variabile: cosa motiva il candidato al cambiamento?

A me appare evidente che quando la Hr Digital Trasformation si progetta e si realizza, integrandosi con la prospettiva della motivazione intrinseca delle persone, con un approccio di consulenza strategica con i Dipartimenti coinvolti, tutto assume un senso di concretezza e utilità.

Hr tech diventa un partner con cui lavorare, con piacere e soddisfazione.

Quando invece, si predilige un presidio serrato di tempi e costi e il supporto tecnologico, lo strumento, diventa il fine e non un mezzo, la Hr Digital Trasformation si riduce ad un intervento miope, di moda e portatore di possibili danni nel medio-lungo termine.

A questo proposito voglio condividere, senza aggiungere nulla, la poesia della grande W. Szymborska, “Scrivere un curriculum”.

Guardando oltre l’orizzonte, auguro che sempre più aziende sentano la responsabilità di supportare attivamente le persone a comprendere quali siano le proprie esigenze, bisogni e desideri, per aiutarsi vicendevolmente a prosperare, grazie alla soddisfazione e al benessere di tutta la Comunità organizzativa.

E’ quindi una call to action delle organizzazioni creare processi di hiring che garantiscano al candidato soddisfazione, benessere per l’esperienza vissuta, a prescindere dalla scelta finale.

E’ possibile per la persona candidata pensare e vivere l’esperienza, senza sentirsi all’interno degli ingranaggi degli applicativi ATS, come nel celebre film “Tempi moderni” di C. Chaplin?

Quando decidiamo come raccontarci, le nostre scelte sono altamente influenzate dalla necessità di “raggirare” l’algoritmo, mettendoci in contrapposizione al processo/strumento utilizzato. Così facendo, ne usciamo sconfitti, sia noi sia l’organizzazione.

Attualmente nella prima fase del processo di hiring il candidato non vive un’esperienza arricchente.

Il processo promuove lo sradicamento dell’individuo a favore dell’identificazione di sé con un ruolo, perdendo l’opportunità di ricercare il senso e significato della propria storia professionale.

Auspico che questo senso e significato dell’incontro con l’azienda possa essere costruito nelle fasi successive, ma quale danno emergerebbe in termini di brand Identity per l’azienda, rispetto ad un candidato che non riuscisse ad arrivare ad un secondo step di selezione?

Il candidato geniale che vuole correre “nella neve fresca” perché singolare, verrà automaticamente scartato/cancellato.

L’organizzazione perde, dal momento che investe in un processo che non interagisce con l’Uomo ma lo vede come un dato.

Oggi tutti noi, dopo l’esperienza Covid, siamo cambiati e molto. Siamo consapevoli che tutto potrà nuovamente e improvvisamente modificarsi e quindi ricerchiamo, con una determinazione superiore a quella prima del Covid, esperienze che servano meglio le nostre aspirazioni, insomma che ci piacciano.

In questo mare di cambiamento continuo, imporre lo “sguardo robotico” nel processo di hiring come unica opzione non verrà più accettata “di default” come in passato, dalle singolarità (uomini che percorrono strade fuori dagli schemi).

Cosa accadrebbe se le organizzazioni supportassero fin da subito durante il processo di hiring il loro possibile futuro collaboratore a prendersi in carico aspirazioni, abilità, valori e carriera?

Riconoscere i bisogni, il potere e l’agilità delle persone, in specifico delle generazioni più giovani diverrebbe una forza trainante dirompente per costruire le future organizzazioni.

Vitale mi appare, quindi, supportare i leader nel diventare dei facilitatori. Non più chiedere che dirigano il proprio personale bensì costruiscano, insieme al team, una cultura del posto di lavoro imprenditoriale, dove le persone possano trovare autonomia, padronanza e scopo.

Invogliando le persone a scoprire ed agire il meglio di sé, rendendo l’esperienza della selezione un’esperienza di apprendimento essenziale, è guardare un Futuro migliore, comunque vada, perché è un dare non solo chiedere.

L’inchiesta pubblicata sulla Repubblica dal titolo “le grandi dimissioni”, rimette al centro una tendenza emergente: i giovani, e non solo, sono disposti a lasciare il posto fisso, anche senza un piano B.

Si è verificata una accelerazione tecnologica.

Si è verificata una accelerazione dei processi di mutamento sociale (Hartmut Rosa, direttore del Max-Weber-Kolleg, Institute for Advanced Study, dell’Università di Erfurt).

Si è verificata una accelerazione dei ritmi della vita quotidiana.

Tutto questo ha creato in noi un’ansia sociale diffusa.

“L’ansia è diventata una sorta di alter ego dell’incertezza”. (Carmen Leccardi, sociologa all’Università degli Studi di Milano – Bicocca)

E’ proprio vero che non c’è una luce in fondo al tunnel?

La pandemia, con il suo confinamento, ci ha fatto perdere la strutturazione del tempo, creando un vuoto dalle consuetudini, dai ritmi, dalle relazioni, per riflettere su noi stessi, con pensiero critico.

Il fenomeno della Great Resignation è in questa direzione (Anthony Klotz, professore di management del Texas).

Le istituzioni sociali (lavoro) ci chiedono tempo in cambio di un senso e di un accrescimento di identità. Con la precarizzazione del lavoro, però, le persone sentono che il differimento della gratificazione – rinuncio al piacere oggi in vista di una soddisfazione domani – diverrà sempre più una promessa non mantenuta, non riuscendo a conseguire un’indipendenza economica.

La generazione Y è portatrice di nuove richieste.

“Non sono più disposti a sacrificarsi in nome del lavoro. Hanno compreso che il proprio valore non dipende né dalla propria impiegabilità né dalla capacità di adattarsi a qualunque circostanza…” questi con il suo commento sulla yolo economy (yolo: acronimo di you only live once, si vive una volta sola) alcuni dei concetti di Michela Marzano su La Stampa.

Le organizzazioni stanno valutando nuove strategie di retention, per evitare di perdere le persone.

E’ proprio vero che non c’è una luce in fondo al tunnel?

La pandemia ha portato un’opportunità: pensare ad un mondo alternativo.

Come affermava Z. Bauman (sociologo, psicologo e accademico):” Non c’è libertà che vada a braccetto con la certezza.”

Quali sono le sfide che incombono?

Le organizzazioni dovranno essere vigili.

Se le organizzazioni non terranno conto di essere in un contesto in grande mutamento, correranno un pericolo evidente perché l’azienda rischia di perdere attrattiva.

Il Professore Paul Harvey, docente della University of New Hampshire ha proposto, alla fine del 2019, una teoria: gli under – quaranta sono infelici.

Sostiene, con i suoi studi, che questa generazione definita GYPSY – Gen Y Protagonists & Special Yuppies – “è una tipologia unica di yuppie, uno che pensa di essere il protagonista speciale di una storia altrettanto molto speciale”. Il problema dei GYPSY appare questo: si sentono speciali. Sulla base di aspettative di vita assai superiori alla realtà delle cose non godono a pieno della vita. Il professore aggiunge: “Queste percezioni sono spesso basate su un senso infondato di superiorità e merito. Gli è stato fatto credere di poter ragionare così, forse perché la loro autostima è stata pompata durante la crescita”.

Non condivido i risultati della ricerca condotta dal professore sui GYPSY. Seppur sono elaborazioni del 2019, quando la pandemia cominciava a far capolino.

E’ proprio vero che non c’è una luce in fondo al tunnel?

La pandemia ha avuto un ruolo centrale nell’affermazione di una nuova tendenza che non chiamerei per ora nuovo paradigma.

Non si può ormai trascurare quello che sembra il segnale di un malessere diffuso soprattutto tra le fasce dei più giovani.

La pandemia ha dato un tempo per capire se il lavoro, le relazioni intessute all’interno della comunità organizzativa e le prospettive di carriera soddisfino.

Il sistema valoriale che ha guidato le scelte lavorative di baby boomers e generazione X è entrato in crisi soppiantato da una nuova propensione che mette al primo posto la salvaguardia della qualità della vita dove l’aspetto economico, sebbene ancora centrale, è subordinato alla salute psico-fisica.

Emerge l’importanza di ricentrarsi su di sé e sugli affetti.

Emerge una riflessione per rivendicare nel mondo lavorativo la propria autentica vocazione.

Non parlerei solo di aspettative, come cita il professore, bensì di prospettive. I giovani sono alla ricerca di nuove possibilità per il Futuro, di come costruirle e come sollecitare la società, nel senso più amplio del termine, a co-costruirle.

In questo modo potrebbero contribuire a far cambiare i paradigmi, del lavoro, della vita sociale.

Vorrei onorare i loro sforzi per creare un Futuro.

Sono richieste adesso attenzione alla cura della persona: ascolto, valorizzazione del singolo e flessibilità.

Anche se le multinazionali arrancano attualmente a stare al passo, è necessario un cambiamento culturale, senza indugio.

La generazione Y vuole trovare un posto positivo con relazioni sociali non tossiche;

La tossicità è data da un management che si sente ancora portatore dei risultati, attraverso il team. Questa è storia passata.

E’ necessario legittimare un modello organizzativo che è basato sul gruppo come unità di analisi.

Questo ha a che vedere con la creazione, il coordinamento e il controllo di un senso condiviso di “essere noi”. La relazione è costruita nella reciprocità, con scambio di informazioni e feedback.

Il leader e i follower sono partner in questa relazione e hanno quindi la capacità di darsi a vicenda potere ed energia.

Osservo poco frequentemente, ahimè, il management “ossessionato” dalla domanda su come creare team a misura delle aspettative dei membri del team stesso.

Sento, invece, i C – level domandarsi come ingaggiare l’organizzazione, da una posizione di superiorità e non di reciprocità.

Non immagino organizzazioni senza gerarchia, semplicemente le organizzazioni dovrebbero disgregare volontariamente la piramide gerarchica verso una leadership autorevole diffusa e orizzontale.

Un dato emerge prepotentemente in questa direzione: spesso chi si dimette tra i giovani, e non solo, lo fa per lasciare il proprio responsabile o gruppo di lavoro.

Gli effetti positivi di questo rinnovato modello organizzativo potrebbero essere al passo con i bisogni emergenti:

Mi pare, almeno in Italia un dato ancora troppo sconosciuto;

Dopo il trauma collettivo della pandemia, ciascuno sente più di prima l’urgenza di trovare nella quotidianità organizzativa un maggior senso/significato nella propria vita professionale. Ci si ascolta di più, nei propri bisogni profondi.

Poche organizzazioni stanno mettendo nuovamente al centro delle priorità strategiche questi spazi di costruzione di un senso condiviso.

I processi e le procedure andranno migliorati, tenendo conto di questo.

Gli stakeholders sono propensi a questi continui investimenti per adattare i processi ai diversi e costanti bisogni della comunità organizzativa?

I CEO saranno abili ascoltatori ed esploratori dei bisogni della Comunità organizzativa, con orizzonti più lontani?

Concludo ponendomi alcune domande:

Non ho certezze bensì solo dubbi a cui prestare attenzione e cura.

Ecco un’altra parola che sta diventando importante: ribelle.

Devo dire che mi urta un po’, nonostante ne colga l’intenzione positiva.

Francesca Gino, docente italiana all’Harvard Business School di Boston nel suo libro delinea il ribelle positivo: “quello che va contro la tradizione e la routine, portando innovazioni preziose in azienda”.

Questa parola viene utilizzata nel contesto organizzativo, in questi tempi recenti, per indicare quelle persone che infrangono le regole, chi ha pensieri che suscitano nei più uno “schiaffo” emotivo, ovvero riflessioni personali che mettono in discussione il senso comune della maggioranza.

Mi urta perché mi sento una persona con queste caratteristiche ma non mi definirei ribelle, semplicemente una persona autonoma, che cerca, con competenza, uno scopo rilevante nel proprio agire.

Mi viene naturale pensare a proposte/soluzioni che rappresentino le mie scelte e fortunatamente siccome gli esseri umani sono differenti, le mie riflessioni sono diverse da quelle dei più, talvolta… frequentemente… spesso… dipende!

Questa enfasi posta recentemente sul tema del “ribelle” è uno tra i più grossi ostacoli al raggiungimento di risultati rilevanti.

Che utilità riveste, considerarmi ribelle? Qual è il rischio a cui vengo sottoposta?

Questa è una delle mie caratteristiche ed è una possibile risposta all’ambiente, non l’unica forse, certamente una tra le più distintive.

Agire in base alle proprie scelte non significa contrapporre l’autonomia all’interdipendenza con gli altri.

Significa tutt’al più avere l’attitudine di far sentire la propria voce, per scambiare idee su come proseguire, consapevoli che verrà ben accolta, perché allenati ad ascoltare, fare domande, evidenziare i propri spazi di non conoscenza.

Per la mia esperienza, avere questa fantomatica ribellione nella testa e nel cuore, significa semplicemente: ci sentiamo a nostro agio nell’autonomia e siamo allenati a esplorare, perché non ci spaventa. Abbiamo la capacità di provare e vedere le cose frequentemente da nuove prospettive.

Se poi vogliamo osservare gli effetti di questo comportamento potremmo sintetizzarlo nell’attitudine di rimettersi con una certa sollecitudine in movimento.

Oggi il ribelle viene guardato come la panacea dei sistemi viventi per rompere lo status quo.

Perché?

La prospettiva è altra!

Si arriva a rompere lo status quo, se necessario, quando una tale attitudine viene “miscelata” per integrarsi, con un’altra preferenziale di stabilità.

Uno dei miei Maestri dice:” si può spingersi al cambiamento, senza perdere l’equilibrio, quando abbiamo una solida stabilità”.

Stabilità e cambiamento sono due complementarietà non polarità.

Abbiamo bisogno di agio, la nostra-confort zone, così come abbiamo bisogno di energia, stimoli, sollecitazioni dalla nostra-learning zone.

Chiamatemi pure ribelle se vi piace, ma non parlate di me in opposizione agli altri: gli stabili. Uniti – Insieme siamo una forza.

Rischiamo di non concludere nulla, stigmatizzati, disuniti, contrapposti.

Se il ribelle viene sollecitato dall’organizzazione ad agire come ribelle ad oltranza, questo potrebbe passare da una posizione di osservatore/propositore di cose nuove a un atteggiamento critico/distruttivo.

Da una parte un ribelle non potrà essere sempre ribelle, avendo l’essere umano bisogno di stabilità per andare verso il cambiamento senza inciampare rovinosamente. Dall’altra potrebbe non essere necessario, magari il tesoro è in ciò che già c’è.

Il ribelle combina sperimentazione con coraggio. Non il coraggio di essere eroe (impavido ad ogni costo), semplicemente il coraggio di mettere a nudo la propria non conoscenza, gli errori e la propria vulnerabilità.

Potrei non avere sempre e comunque coraggio, ma sono umana, non disumana.

Un soffice manto per una nuova semina: lo Smartworking

Che strano ….. si sono scritti fiumi di parole su questo argomento ed ora più nulla.

Le argomentazioni passate presentavano differenti considerazioni e conclusioni ma con un fil rouge comune: partire dalla prospettiva di osservazione di cosa prima o dopo la pandemia fosse meglio.

Personalmente voglio ripescare questo tema perché, ora, è più che mai attuale.

Il concetto di “migliore” ha sempre connotato un obiettivo da raggiungere. In una gara di nuoto è migliore chi arriva prima al traguardo. Rispetto al tema dello smartworking, invece, cosa vuol dire “migliore”? Qual è l’obiettivo dello smartworking?

La letteratura al riguardo ci dice:” lo smartworking è prevalentemente una modalità di lavoro flessibile che richiede alcuni fondamentali presupposti organizzativi per poter sussistere”. Questi, a mio avviso, si connotano in una forma organizzativa che specifica la comunità organizzativa:

Abbiate una trasparenza di scelta che diventi testimonianza

Questo vorrei dire alle aziende

Cancellare lo smartworking, appena svanisce lo stato di “emergenza”, concederlo con il controllo oppure implementarlo verificando l’impatto sui profitti, a me sembra non cogliere che questa nuova modalità non è solo e semplicemente uno strumento.

Il rischio possibile così facendo:

E’ diventare un’organizzazione che si inaridisce,

è un passo in discesa,

è avere radici in superficie,

è appassire alla prima difficoltà….

Lo smartworking è un nuovo modo di pensare, sentire e agire.

Non nascondetevi nello smartworking!

Questo vorrei condividere con le persone che abitano lo smartworking

Rivendicare il proprio malessere lavorativo, perdendo una motivazione profonda, come se fossero semplicemente delle vittime delle organizzazioni e non co-artefici di questi sistemi organizzativi viventi, è perdere la propria possibilità di identificarsi con le cose vere della vita per identificarsi con gli aspetti della banalità nel dire, nel fare e nel pensare….

E’ rinunciare a scegliere quando esserci e dove esserci,

Non si cerca più,

Non ci si sofferma più,

non si cresce più….

E allora mettiamoci tutti sottosopra, convergiamo verso un nuovo obiettivo!

La motivazione intrinseca, in organizzazioni senza paura

Voglio accompagnarvi ad esplorare le nuove evidenze scientifiche, sulla motivazione, il comportamento umano, l’idea personale, semplice e concreta, per creare organizzazioni più produttive, ovvero “luoghi” dove le persone vorrebbero poter lavorare.

Da recenti evidenze scientifiche emergono due concetti fondamentali per le organizzazioni complesse:

Amy C. Edmondson, indica le caratteristiche distintive di contesti organizzativi che creano sicurezza psicologica e ancora di più, evidenzia le potenzialità di questi sistemi organizzativi viventi in termini di innovazione, apprendimento, ingaggio, e crescita come leader.

La ricerca neuroscientifica ha dimostrato che la paura brucia risorse fisiologiche, sottraendole alle parti del cervello dedicate al pensiero analitico, alla creatività e alla capacità di risolvere problemi.

Amy Edmonson ci accompagna a cogliere che:

Dopo averla definita, delinea i vantaggi nelle organizzazioni senza paura:

Studiosi come Harry F. Harlow, Douglas McGregor, Edward Deci, Mark Lepper insieme a David Greene, Teresa Amabile, Hugo M. Kehr solo per citarne alcuni, hanno sfidato nel tempo le conoscenze scientifiche offrendo una teoria più completa sulla motivazione.

Emerge prepotentemente che oltre alle due motivazioni principali (biologica ed estrinseca) che guidano il comportamento umano, ne esiste una terza.

Le organizzazioni si sono costruite ed hanno prosperato sull’assunto che per migliorare la performance, aumentare la produttività e promuovere l’eccellenza, il bastone e la carota (premiare il comportamento da aumentare e punire quello da ridurre) fosse l’unica via possibile.

Per aumentare la performance sono quindi necessarie ricompense estrinseche (se – allora).

Questo approccio, secondo Daniel H. Pink, considera la persona come “freddo robot massimizzatore di ricchezze, che reagisce in modo esclusivamente razionale a incentivi estrinseci”.

Studi scientifici avviati già negli anni 60 stanno finalmente prendendo sempre più piede, per fornire un approccio teorico motivante che evidenzia l’importanza della terza motivazione:” l’esecuzione stessa del compito fornisce una ricompensa intrinseca”.

Edward Deci afferma:” l’essere umano possiede una tendenza innata a ricercare novità e sfide, a esplorare e imparare”. Per far esprimere appieno la natura umana non possiamo prescindere dalla terza motivazione.

Questo non significa demonizzare la motivazione estrinseca, che ha un’utilità maggiore, in termini di aumento della performance, per attività di routine, dove sussiste una stretta connessione tra tempo di lavoro e prodotto del lavoro.

Nel caso le responsabilità riguardino compiti più creativi l’introduzione di ricompense “se – allora” potrebbe produrre non un aumento della performance automatico, anzi, può bloccare la creatività, diminuendone la performance.

La scienza moderna ha dimostrato che dover lavorare su obiettivi creativi che non hai stabilito e in un modo di cui non hai il pieno controllo danneggia la performance nel lungo termine, seppur con l’introduzione di ricompense. Valorizzare la leva motivazionale intrinseca presuppone, invece, che le persone vogliano essere responsabili e che percepire l’importanza e il significato di ciò che fanno, poterlo fare in autonomia e supportati a sviluppare la competenza per farlo, risponde ai bisogni universali umani (appartenere, affermarsi e crescere). Quando questi bisogni sono garantiti, siamo motivati, produttivi e felici.

C’è un altro aspetto da non sottovalutare. Evidenze scientifiche attestano che questa terza motivazione è molto più fragile degli altri due motivatori, ha bisogno di un contesto giusto per “sopravvivere”. Qui si innesta il concetto di organizzazioni senza paura.

Cosa potrebbe accadere se unissimo queste scoperte?

Amy Edmonson ci accompagna a comprendere che “vite professionali piene di senso hanno effetti positivi sulla salute delle persone e delle organizzazioni”.

Nelle organizzazioni in cui si vive la sicurezza psicologica si raggiungono performance straordinarie, grazie alla capacità di esprimersi apertamente, fare domande, evidenziare l’errore e le difficoltà, vivendo il conflitto come produttivo, chiedendo pareri, con la volontà di migliorare ed innovare, perché liberi di non conoscere.

Aggiungiamo che la sicurezza psicologica è quell’habitat di cui si nutre la terza motivazione, quella intrinseca: la motivazione sana. Il vantaggio di investire sulla terza leva motivazionale porterà le risorse interne ad avere l’energia necessaria per superare i momenti difficili, in un mondo VUCA, senza perdere la presa sul raggiungimento dei risultati.

Ricorrere alla terza motivazione finalmente metterà i leader nella possibilità di imparare ad esserlo. Non dovranno più applicare un vecchio adagio che sottolineava come senza guida e controllo le risorse non avrebbero lavorato efficacemente. Grazie al motivatore interno, ovvero avere delle responsabilità di cui comprendono il significato e per cui provano interesse, le persone diverranno proattive, competenti, sentendosi libere di svolgere i compiti autonomamente.

Ciascuno sentirà che le proprie esigenze sono comprese e sentirà di essere importante per l’organizzazione, per quello che fa e per come lo fa. Questo perché i leader dedicheranno attenzione e cura alla creazione di ecosistemi in cui si mantengono relazioni efficaci, basate sull’ascolto, la disponibilità, l’empatia e l’impegno.

Una parola poetica racchiude connessione, accettazione, comprensione, supporto e condivisione.

Vulnerabilità, fragilità, instabilità, debolezza, finitudine, vergogna, sono tutte parole per me poetiche che stanno cominciando ad entrare nel linguaggio delle organizzazioni o che almeno si iniziano ad usare.

Questo significa che, nell’utilizzarle nel nostro vocabolario quotidiano, abbiamo appreso l’arte di parlare veramente di noi, soprattutto nelle aziende, dove stanno cominciando ad entrare nel linguaggio “moderno”, in quelle organizzazioni che investono sui temi della D&I. Ma anche in queste organizzazioni colgo delle note dissonanti….

Quando chiedo alle persone:” Come stai?”, la maggior parte degli interlocutori non si prende neanche il tempo di sentire come sta vivendo in quel determinato momento, nell’istante in cui lo chiedo. Si dà vita così, nella dimensione relazionale, ai rituali sociali, definiti come:” una familiare interazione sociale che procede come fosse pre-programmata”. (Eric Berne)

Nel termine pre-programmata emerge prepotentemente che non sto parlando di noi, anzi, il più delle volte un rituale sociale dà vita ad un adattamento alle norme attese e non a come effettivamente ci sentiamo.

Quante volte la risposta statisticamente più frequente alla domanda “come stai?” si è consumata nel “Bene, grazie!”.

Emerge un senso delle relazioni così provvisorie, così veloci, così di fretta, così camuffate.

Prima di parlare di vulnerabilità, fragilità, instabilità, debolezza, finitudine, vergogna che ne dite di fare un po’ di allenamento, alla domanda: Come va? Come stai?”, prendendoci un po’ di tempo per allenarsi ad avere presenza a se stessi?

Recenti ricerche (Ethan Cross, Chatter, 2017) hanno dimostrato che il “dialogo interno”, dall’originale “self talk”, ossia dialogare con se stessi “aumenta la capacità delle persone di governare efficacemente i propri pensieri, sentimenti e comportamenti sotto stress». In particolare «utilizzando il proprio nome per riferirsi a sé durante l’introspezione, piuttosto che il pronome di prima persona “io”.

Per l’autocontrollo e la gestione delle emozioni, se ti chiami Marta: “Marta stai calma” è più efficace di “Stai calma”.

Prendiamoci del tempo per l’auto-dialogo, le nostre ruminazioni interiori, perché dicono le ricerche: usando il nostro nome nel dialogo interiore produciamo un auto-distanziamento da noi stessi, migliorando le nostre percezioni e i comportamenti interpersonali. Fermiamo la nostra scimmia nella mente che ci fa saltare da un argomento all’altro, da una inquietudine all’altra.

Buon investimento in voi e buona ruminazione!

Syntropia, “trasformarsi insieme”.

Nel ripensare al mio percorso professionale, mi sono resa conto che necessitavo di una parola nuova per mettere insieme tutti i miei mondi. Una parola che raccogliesse in sé la forza prorompente del mio approccio, la sua originalità e il mio purpose.

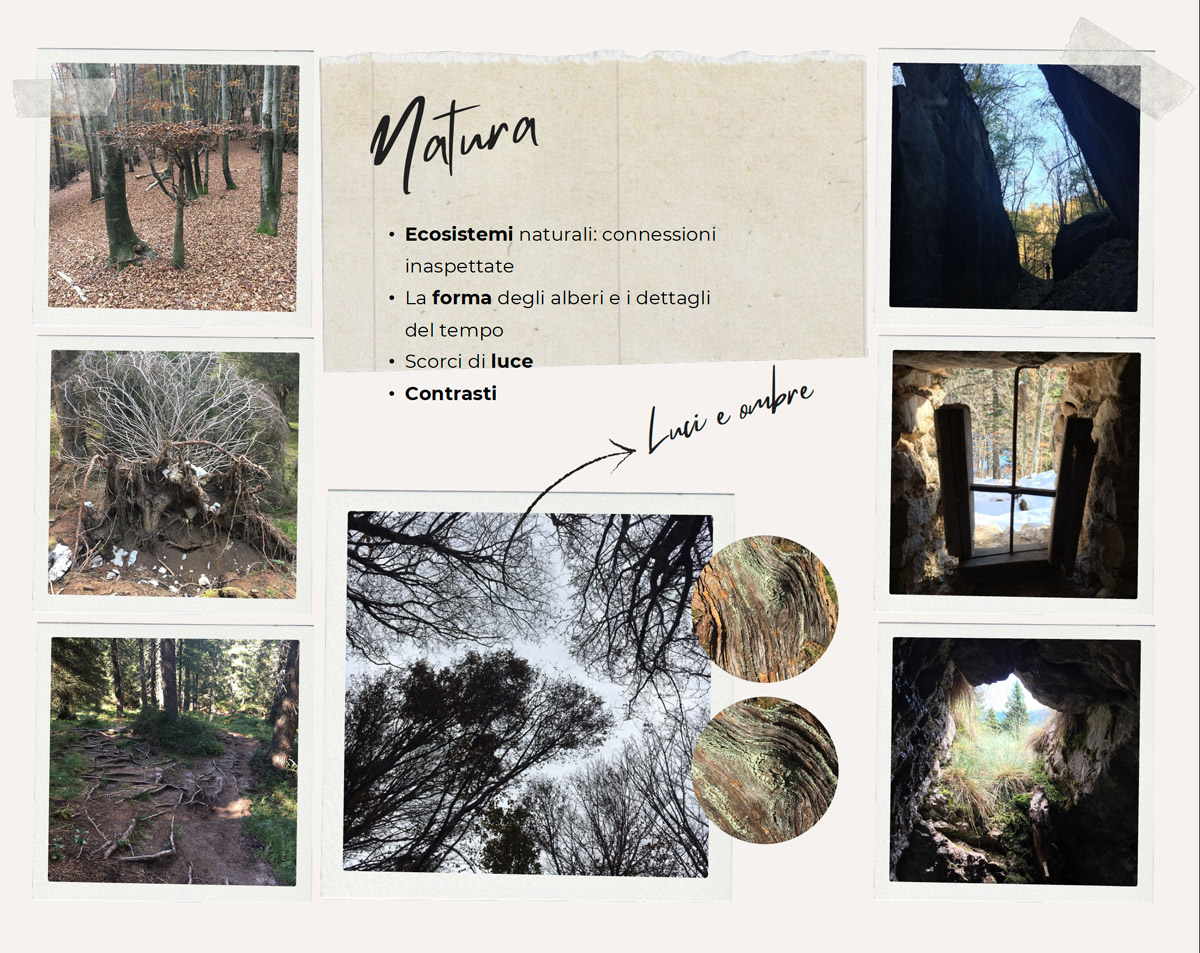

Syntropia nasce osservando la natura, la connessione inaspettata tra ecosistemi complessi, il saper valorizzare luci, ombre e contrasti che troviamo tra gli alberi di un bosco e dentro noi stessi.

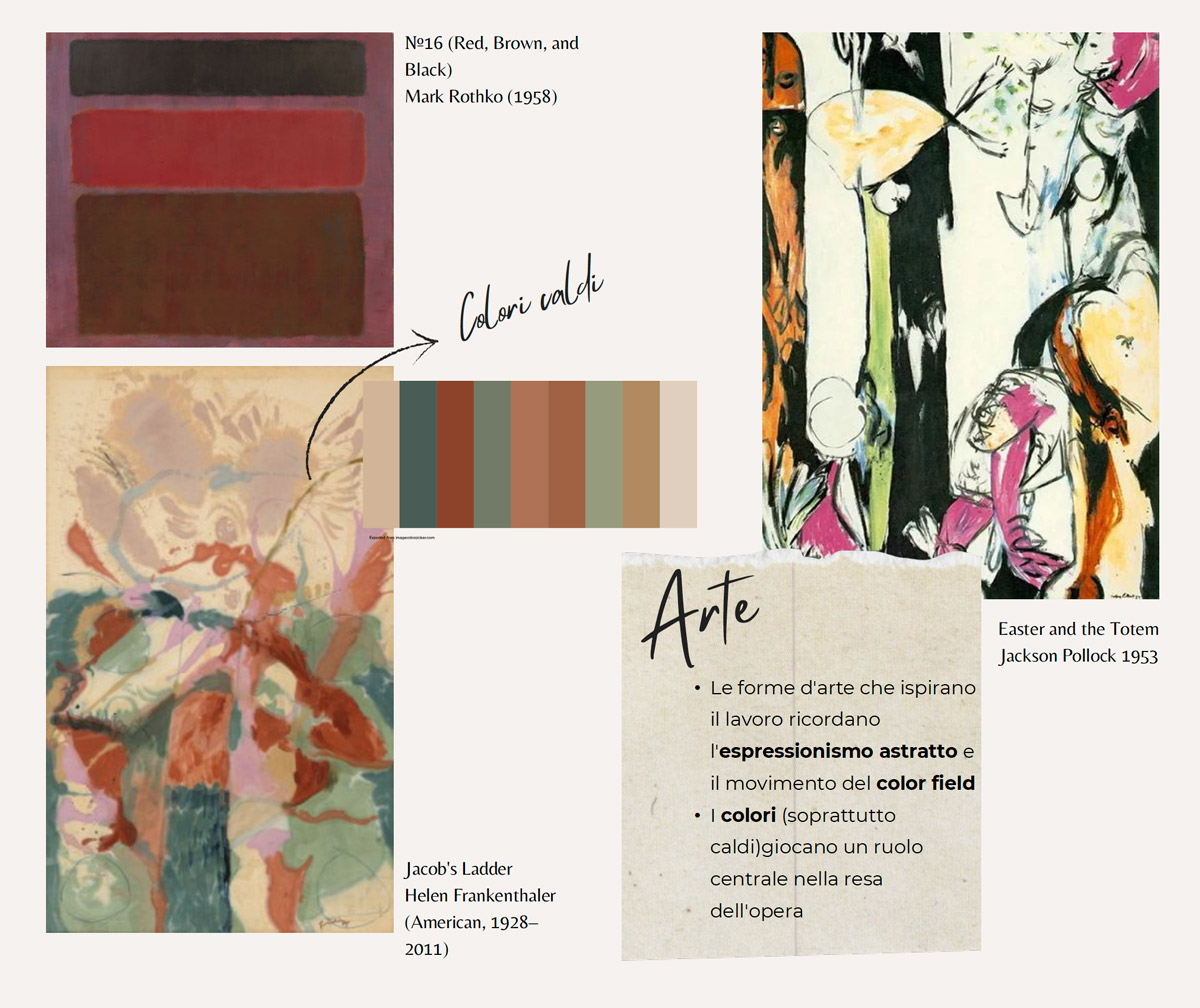

Syntropia nasce approfondendo l’arte degli espressionisti astratti e dei coloristi, che ci ricordano che la propria verità può cambiare ed evolvere e che nuovi colori possono aggiungersi ogni giorno alla nostra tavolozza.

Syntropia è l’invito potente a intraprendere un percorso unico come la vita di ciascuno.

Un cammino in cui posso accompagnarvi con tutta l’esperienza, la passione e l’energia che mi caratterizzano.

Il mio approccio è lieve e inesorabile: crea, smuove, ri-attiva, trasforma.

Cominciamo?

Moodboard che racconta il percorso che mi ha portato al concetto di Syntropia.